« Nul ne sait si la franc-maçonnerie a été fondée par les compagnons. On perd la trace de ceux qui s'étaient installés en Angleterre, avant d'y voir soudain apparaître les premières loges. » Christophe Cheutin, directeur de la Maison de l'outil et de la pensée ouvrière de Troyes

Compagnons : les insoumis prennent la route

Pour échapper aux toutes-puissantes corporations de métiers, des ouvriers contestataires choisissent la liberté et l'itinérance, donnant naissance, dans le secret aux premières associations de compagnons.

Les compagnons sont fils de la révolte! Sur la foi de nombreux récits teintés d'une bonne dose de légendes, on les imaginait sages bâtisseurs de cathédrales, imprégnés de savoir antique. Et pourtant... Ces « oeuvriers » téméraires, apparus dans l'effervescence des grandes cités du Moyen Âge, se révèlent désormais aux yeux des historiens comme des contestataires, choisissant de vivre hors des règles régissant l'organisation Un coup de pied aux idées reçues que confortent largement les textes médiévaux. « Les experts trouvent les premières traces écrites – très tardives - de ces artisans dans les procès-verbaux, arrêts et autres décrets rédigés par les villes, les parlements de province ou le roi, explique François Icher, spécialiste de l’histoire des compagnonnages. Comme cette ordonnance de Charles VI datant de 1420, mettant en garde les cordonniers de Troyes contre des troubles à l'ordre public provoqués par des ouvriers de plusieurs langues et nations[qui] allaient et venaient de ville en ville, ouvrer (œuvrer) pour apprendre, connaître, voir et savoir les uns des autres » Considérées comme la première définition du compagnonnage, ces lignes attestent que des jeunes ouvriers ont quitté les ateliers régis par les maîtres des corporations de métiers pour exercer librement leur art. Un comportement condamné par les règles qui encadrent un système extrêmement codifié.

Pour comprendre les racines de leur insoumission, il faut se replonger dans cette France qui, à partir du XII° siècle, connaît une explosion démographique. Ce qui entraîne un afflux d'habitants vers les villes. Or ces dernières sont dépourvues de l'organisation nécessaire pour assurer la sécurité de tous. « Le pouvoir seigneurial a très vite été dépassé par l'ampleur de la tâche, raconte François Icher. Dès lors, ce sont les gens de métier eux-mêmes qui vont prendre les choses en main. » Ainsi se forment les fameuses corporations, appelées aussi guildes, hanses, confréries, jurandes ou bannières selon les époques et les régions. À elles d'édicter les droits et devoirs de chacun et de tisser les indispensables réseaux de solidarité.

Chaque atelier a ainsi sa « boîte » dans laquelle les artisans déposent une obole par semaine. Un denier, par exemple, pour les épingliers. Grâce à ces dons, et surtout aux amendes perçues lorsque les règles du métier ne sont pas respectées, les confréries viennent en aide à leurs membres malades et aux orphelins. Un véritable apprentissage de la citoyenneté : « C'est dans cet esprit qu'il faut lire les statuts des premières corporations, qui demandent à leurs membres d'assurer à tour de rôle le guet, la lutte contre les incendies ou l'entretien des remparts de la ville », explique François Icher. Des obligations qui inspireront à l'historien Jacques Le Goff cette célèbre formule: «Les corporations sont filles des villes. »

Le pouvoir - seigneurial puis royal - s'accommode fort bien de cette montée en puissance : les corporations garantissent en effet la sécurité des personnes et la continuité du commerce... en échange de privilèges parfois exorbitants. Les talemeliers (boulangers) établis dans les quartiers de Paris sous administration royale ont ainsi le monopole de la vente du pain en boutique les jours de la semaine, tandis que ceux des autres quartiers et des environs de la ville n'ont droit d'y faire commerce que le dimanche et sur les marchés. Les autorités acceptent d'autant plus rapidement ces différences de traitement que leurs finances ne peuvent se passer des lourdes taxes et autres impôts versés par les corporations. En 1170, Louis VII accorde aux puissants « marchands de l'eau » de Paris — ou corporation des nautes, comme s'appelaient alors les bateliers de la Seine — le monopole du commerce sur le fleuve entre les ponts de Paris et de Mantes, à condition qu'ils lui reversent, en sus des taxes royales, 50 % des revenus issus des amendes dressées aux contrevenants.

Peu à peu, les corporations prennent une telle ampleur que saint Louis décide de mettre de l'ordre dans le millefeuille des structures et accords existants. En 1268, il confie à son prévôt des marchands Étienne Boileau — l'équivalent d'un ministre du commerce — la tâche d'établir le tout premier registre recensant les droits, privilèges et devoirs de 120 corps d'état de Paris. Ce Livre des métiers, travail colossal, restera unique dans l'Ancien Régime (lire ci-dessous).

Des métiers très encadrés

Parmi les règlements régissant les corporations recueillis en 1268 par le prévôt de Paris Étienne Boileau dans son Livre des métiers, l'un des plus détaillés concerne les « tisserands de langes », autrement dit les fabricants de draps de laine. Il comprend cinquante-trois articles : du choix des différents modèles — camelins bruns et blancs, draps « plains » ou unis, rayés, « pers », brunettes ou verts... — à la taille des pièces (2 mètres) et aux nombre et qualité des fils utilisés, tout y est détaillé. Jusqu'au prix de vente, fixé par la corporation elle-même et que nul ne peut changer sous peine de fortes amendes, la concurrence étant alors interdite dans tous les métiers... Le Livre d'Étienne Boileau dépeint également, pour toutes les charges — orfèvres, taverniers, serruriers, selliers... —, le redoutable fonctionnement des «garde-métiers », ces ancêtres des inspecteurs du travail issus des corporations elles-mêmes, chargés une fois par semaine d'aller vérifier dans l'ensemble des boutiques la qualité et la conformité des marchandises et de veiller au respect de ce premier « code du travail ». Notamment les horaires et jours « chômés » en vigueur : les commerçants sont ainsi pour la plupart contraints d'œuvrer uniquement du lever au coucher du soleil... sans excéder une centaine de jours par an, de très nombreuses journées étant chômées pour des raisons religieuses!

L'organisation des métiers ne laisse rien au hasard. Les corporations se sont en effet construites peu ou prou sur le même modèle, leurs ateliers étant régis selon trois états hiérarchiques : apprenti, compagnon (ou «valet ») et maître. Le premier concerne les enfants qui, dès l'âge de 12 ans, peuvent suivre de trois à dix ans de formation payante chez un maître - un tribut très lourd, payé soit à la signature du contrat, soit de façon échelonnée; le second, rémunéré par des gages, ancêtres du salaire, est atteint à l'issue de cette formation; le dernier, accessible uniquement sur décision d'un jury de maîtres, exige la réalisation d'un « chef-d’œuvre » démontrant l'excellence du valet dans son art. Chaque maître nouvellement intronisé dans la confrérie a dès lors l'autorisation d'ouvrir dans sa ville une boutique, et une seule, et d'employer deux ou trois apprentis et autant de compagnons.

Mais, très vite, « les intérêts familiaux et le manque de démocratie empêchent l'immense majorité des jeunes compagnons d'accéder à la maîtrise: seuls les fils ou gendres de maîtres, ou les plus fortunés capables d'offrir d'onéreux banquets aux jurés, peuvent prétendre à ce statut », précise François Icher, pour qui ce frein à la promotion sociale constitue le « maillon faible » du système. En outre, les places sont rares, acculant de très nombreux jeunes à la misère. Les corporations se condamnent ainsi à une contestation croissante de la part des compagnons, qui ne tardent pas à former entre eux des sociétés plus ou moins clandestines, les fameux compagnonnages.

Au secret des loges et des cayennes.

Ce sont donc des ouvriers en rupture de ban qui empruntent les routes d'Europe pour se faire engager sur de nouveaux chantiers et apprendre leur métier librement, au sein de communautés plus fraternelles. Sans que les historiens puissent dater avec précision la période où et quand commencent ces voyages. Mais il est probable que les premières associations de compagnons voient le jour entre le XII° et le XIII° siècle. Car les artisans ne prennent pas la route seuls. « Du solitaire, on passe très vite au solidaire », souligne François Icher. Une aventure risquée, « nul ne [devant] quitter son maître sans autorisation », comme le précise le Livre des métiers. Poursuites, amendes... les corporations exigent du pouvoir royal l'application de sanctions contre ces « envoisures »(fuites). En vain.

Les compagnons « passants » trouvent en effet dans les maîtres d'œuvre des chantiers religieux leurs meilleurs protecteurs. « Les ordres réguliers se multiplient alors en Europe, tous voulant établir leur monastère. Et chaque ville se lance dans l'édification d'une nouvelle cathédrale », explique Christophe Cheutin. Surnommé « Champagne » par ses pairs, ce maître-menuisier est à la tête de la Maison de l'outil et de la pensée ouvrière de Troyes (Aube). Un endroit unique en Europe, géré par les Compagnons du Devoir, où sont rassemblés 11 000 outils et plus de 32000 ouvrages techniques anciens et contemporains. « L'Église accueille avec bienveillance cette main-d'œuvre très qualifiée », poursuit-il. Ce n'est que beaucoup plus tard, au XVII° siècle, qu'elle s'y opposera, inquiète des cérémonies et rituels, souvent fondés sur la Bible, qui ponctuent la vie de ces travailleurs itinérants.

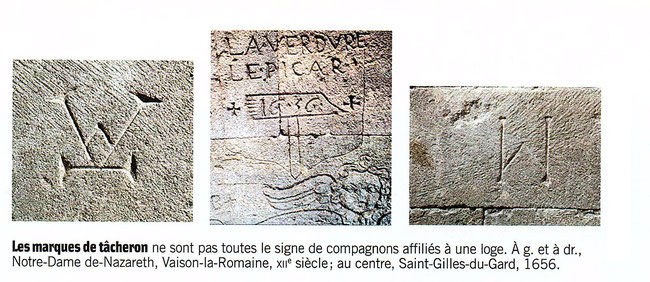

Car pour rester discrets, ceux-ci vivent dans une semi-clandestinité, se réunissant dans des auberges amies et s'identifiant à des signes connus d'eux seuls. Ils conservent cependant, des corporations honnies, l'organisation hiérarchisée et la tradition du chef-d’œuvre, se transmettant leurs savoir-faire dans le secret de « loges » et de « cayennes ». Une organisation par la suite reprise par la franc-maçonnerie qui verra le jour en Grande-Bretagne au XVIII° siècle. «Nul ne sait si la franc-maçonnerie a été fondée par les compagnons, explique Christophe Cheutin. Certains d'entre eux se sont effectivement installés en Angleterre, mais les historiens perdent leur trace avant de voir soudain apparaître les premières loges franc-maçonnes qui vont essaimer dans toute l'Europe. »

Les corporations des villes seront ébranlées par l'apparition des manufactures voulues par Colbert au XVII° siècle. Elles succomberont définitivement à la Révolution, une loi du 2 mars 1791 y mettant un terme. En « instaurant la mobilité des talents » — pour reprendre l'expression de François Icher —, le compagnonnage, avec différentes branches, a quant à lui traversé les siècles pour attirer aujourd'hui un nombre croissant de jeunes en demande de formation d'excellence.

Le temple de Salomon, mythe des origines.

Un mythe élaboré par les compagnons fait naître le mouvement au temps de la construction du temple de Jérusalem par le légendaire roi Salomon, qui aurait régné de 972 à 932 av. J.-C. Les ouvriers y auraient été pour la première fois répartis de façon hiérarchisée entre apprentis, compagnons et maîtres. À l'architecte Hiram, cette tradition adjoint deux figures allégoriques, Maître Jacques, chevalier, et le Père Soubise, moine charpentier. Ceci afin d'affirmer — malgré l'incohérence historique —la prépondérance du rôle de l'Occident dans ce chantier gigantesque dont la Bible se fait l'écho... et qui n'est pas sans rappeler celui des cathédrales. Ce mythe qui, selon les spécialistes, remonterait au XIV° siècle, réunit les trois piliers du compagnonnage : l'architecte, le tailleur de pierre et le charpentier, chacun utilisant le compas et l'équerre, outils qui symbolisent la mesure et la rectitude.

Source :

Hors série Sciences et Avenir (octobre – novembre 2016)